我校一篇论文入选“2015年中国最具影响百篇国际学术论文”

近期,在中国科学技术信息研究所公布的《2016年中国卓越科技论文产出状况报告》中,我校环境与化学工程系王祥科课题组与中科院等离子体物理所孙玉兵副研究员等人合作在环境/生态学著名期刊《Environmental Science & Technology》发表的论文 “Adsorption and desorption of U(VI) on functionalized graphene oxides: A combined experimental and theoretical study”(2015, 49, 4255-4262)入选 “2015年中国百篇最具影响国际学术论文” 。该论文报道了王祥科课题组在放射性核素与纳米材料作用机制研究中取得的最新研究成果,该论文同时也入选了ESI热点论文(hot paper)和高被引论文(highly cited paper)。

2015年中国最具影响百篇国际学术论文

放射性核素的污染相对于重金属,在极低浓度下就存在了如下特点:(1) 辐射损伤大,持续累积性。一般放射性核素都会释放伽马射线,伽马射线等,造成三致效应。这些射线不仅影响我们这一代,还会影响下一代。据国际医学杂志《流行病学》上发表论文报道:2015年底,受福岛核事故泄露的大量放射性物质的影响,福岛儿童患甲状腺癌发病率是全国的20-50倍,且今后不可避免将出现更多患者。(2) 毒性高,无感知性,放射性射线看不见摸不着。(3)穿透性和蜕变性。 比如说,固态的放射性镭通过裂变可以生成气态的放射性氡,并释放大量能量,扩大污染的范围。而且对于环境放射性化学这个学科来说,还存在认识放射性核素在环境中的化学行为和核废料的安全处置等难题。目前,许多国内外学者使用宏观实验法系统地研究不同环境条件对放射性核素在不同环境介质上吸附的影响,然而如何从分子水平研究放射性核素与水-固界面作用机理是目前急需解决的难题之一。

U(VI)与纳米材料的作用机理

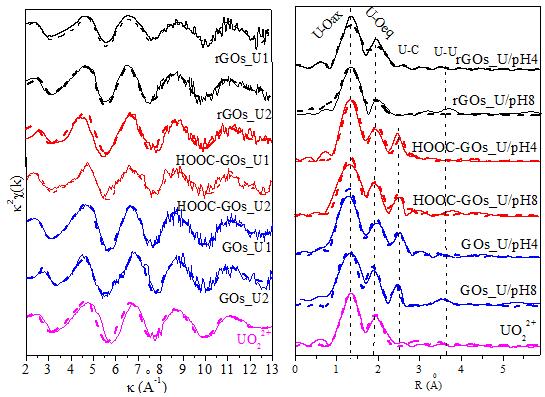

王祥科教授带领的课题组研究人员利用上海光源同步辐射线站(BL14W1)从分子水平成功解析了放射性核素在不同环境条件下的局部微观结构信息及其在纳米材料上高效吸附的作用机理。通过扩展X-射线吸收精细结构(EXAFS)光谱分析发现U(VI)与氧化石墨烯形成内层表面络合物。同时,该课题组还发现U(VI)可以与粘土矿物在高pH下也可以形成各种内层络合物比如双齿共边(E2)和双齿共角(C2)络合物,该论文自从在地学领域著名期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》(2014, 140, 621.) 发表以来,被《Science Watch》》(《科学观察》)评为2016年地学领域的快速突破论文 (Fast Breaking Paper),同时,该论文还入选了ESI热点论文和高被引论文。快速突破论文是指由科学观察(Science Watch)从22个科学领域中选取一篇引用率最高的论文,入选论文代表了该领域近两年国际研究热点并引领该领域的科研发展。