我校刘志坚教授团队在npj Climate and Atmospheric Science期刊发表最新研究成果

本网保定讯:近期,我校动力工程系刘志坚教授团队在城市环境生物安全泄露风险问题上取得了新的研究成果,该成果以论文形式在《Nature》杂志出版社旗下期刊《npj Climate and Atmospheric Science》发表,题目为“Modeling the infection risk and emergency evacuation from bioaerosol leakage around an urban vaccine factory”。《npj Climate and Atmospheric Science》是Nature出版集团继《Nature》子刊《Nature Geoscience》、《Nature Climate Change》创办的期刊,旨在发表在环境气象领域高水平创新研究成果。

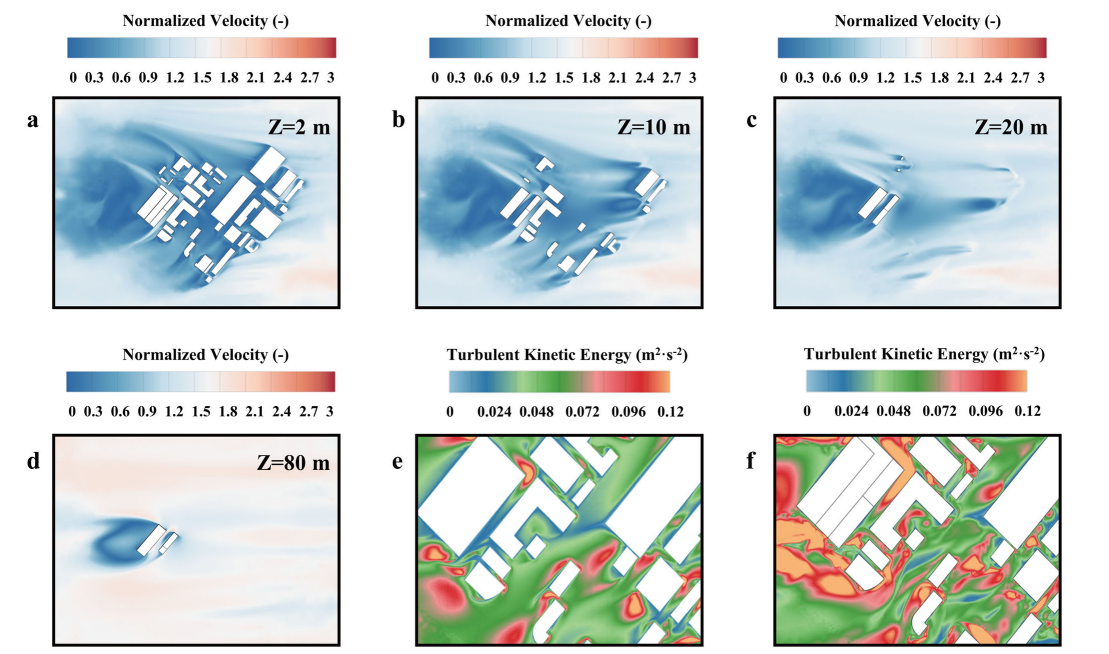

图1 不同高度速度分布特征和不同热分层条件下的湍流动能对比

本世纪以来生物安全危机在全球范围内频繁发生,其中城市环境下的高人口密度区域,是生物安全事件的高风险区域与重点防控环节。以生物气溶胶为载体的生物安全问题尤为值得关注,以中国兰州为例,2019年由于某疫苗工厂使用了过期消毒剂,导致活性气溶胶意外泄漏并扩散到市区人口密集区,造成疫苗工厂下风向区的严重生物安全事故。欧美国家的城市也曾发生以炭疽杆菌等为主的意外泄漏或生物恐怖袭击事件,在全球城市化进程快速推进的背景下,以生物气溶胶在载体的城市生物安全问题亟需重点关注与有效防控。然而,现有生物气溶胶迁移与防控研究多集中于大气层次的较大尺度问题,以及建筑室内环境的微尺度问题,在城市大气边界层高度与城区、社区尺度的关键环节缺乏充分的认识。针对这一问题,该研究选取某疫苗厂及周边建筑环境作为研究对象,开展了不同热分层条件和气溶胶泄漏率下的生物气溶胶扩散规律和沉积特性研究。在评估行人水平高度的感染风险时,该研究创新性地将基于改进的Wells-Riley方程的感染风险区划分和Dijkstra算法相结合,不仅实现了对城市环境生物气溶胶暴露风险的快速评估,同时为人口密集区人员实时疏散路径提供了有力的理论指导。

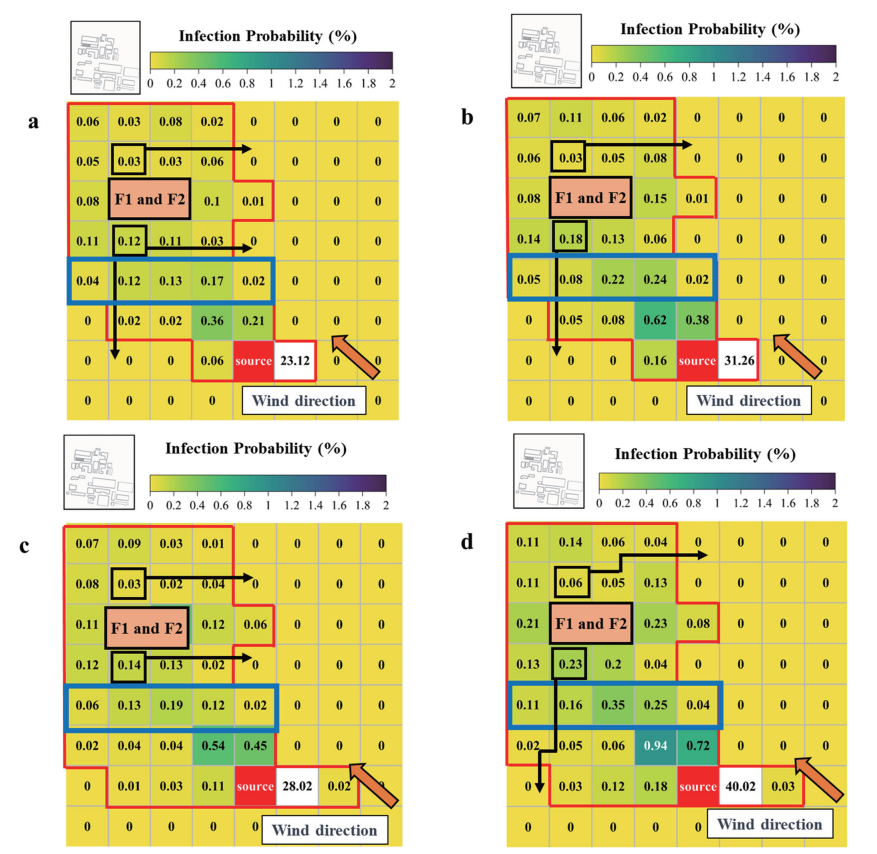

图2 不同热分层与泄漏率条件下的感染暴露风险分区和最优疏散路径规划

研究结果表明:在城市主导环境风与热浮升力的共同驱动下,疫苗工厂泄漏的生物气溶胶在高层建筑迎风侧的沉积可以达到80m。高感染风险区域主要位于研究区域上游200–300m,而有效感染距离最大可达500m。与稳定热分层条件相比,不稳定的热分层促进了建筑周围气流的混合,也加剧了沿气流方向的生物气溶胶传播。在低泄漏率和高泄漏率条件下,研究区域上游的暴露风险可分别增加5.53%和9.92%。当生物气溶胶泄漏率增加时,会导致更高的感染风险,但高风险地区的分布规律呈现较高的相似性。在规划疏散路径时,建议避开中心街道区域并尽快向风向上游疏散。该研究揭示了城市生物气溶胶泄露条件下的传播机制,对人群疏散和城市地区的生物安全防控工作具有重要指导意义。

该研究得到了国家自然科学基金(No.42122058,41977368)、国家重点研发计划(No.2021YFF0604000)等项目的资助。

初审:何峻州

审核:张力晖

责任编辑:陈嘉昕