华北电力大学李美成教授团队在Nature Communications发表量子点表面封端环境调控助力太阳能电池实现纪录效率研究成果

近日,华北电力大学新能源学院李美成教授研究团队依托新能源电力系统全国重点实验室交叉研究类自主研究课题、国家自然科学基金等项目,在国际顶级期刊Nature Communications在线发表题为“Enriching conductive capping by alkaline treatment of perovskite quantum dots towards certified 18.3%-efficient solar cells”的重要研究论文。我校青年教师贾东霖为独立第一作者,李美成教授为唯一通讯作者。

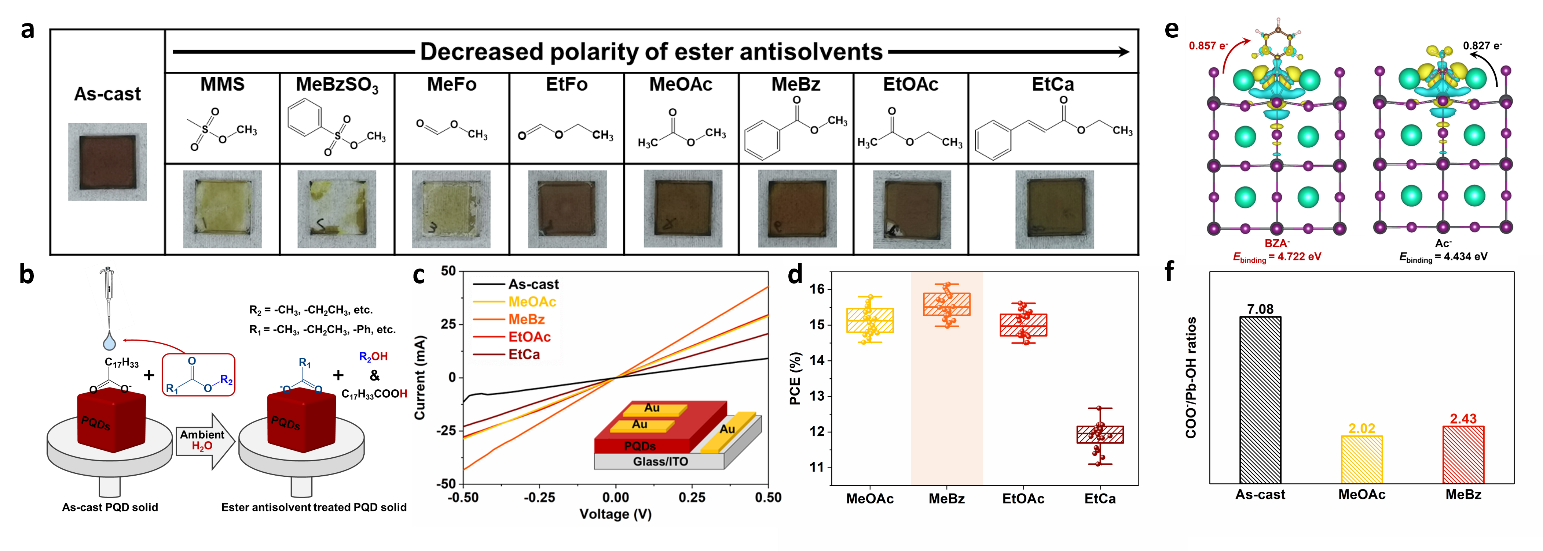

钙钛矿量子点(PQD)具有出色的光电性能与工业兼容的低温加工性,在柔性、大面积光伏领域应用前景广阔。依赖酯类反溶剂与大气环境中水分子发生水解反应生成导电羧酸根配体,以取代PQD表面原始长链绝缘配体,是制备PQD光吸收层标准步骤。然而,酯键的强共价键合使其在常规的中性条件下水解低效、缓慢,因而在此过程中原始配体的直接解离成为主导。这会在PQD表面产生大量捕获载流子的空位缺陷,严重限制了太阳电池性能提升和实际应用。

图1 用于PQD配体交换的酯类反溶剂甄选及其直接处理薄膜的局限性

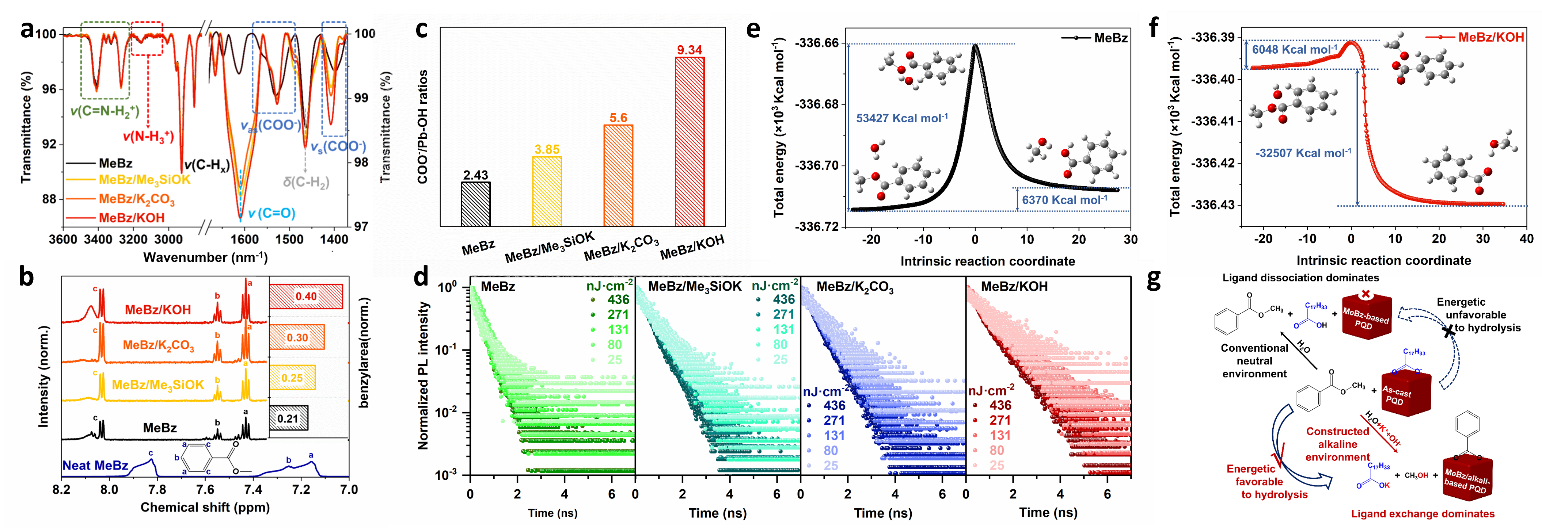

基于此,团队创新性地开发了“构筑碱性环境增强酯类反溶剂水解”的配体交换方案,促使目标短配体在反应过程中快速、大量生成,从而以传统方法2倍的数量高效取代原始绝缘配体;理论计算显示,碱性环境使酯类水解在热力学上自发进行,并使反应活化能降低至传统的约1/9。该策略确保了PQD表面实现完整导电封端,避免形成陷阱态,从而展现了出色的光电性能。

图2 构筑碱性环境对基于酯类反溶剂水解的PQD配体交换效果的影响

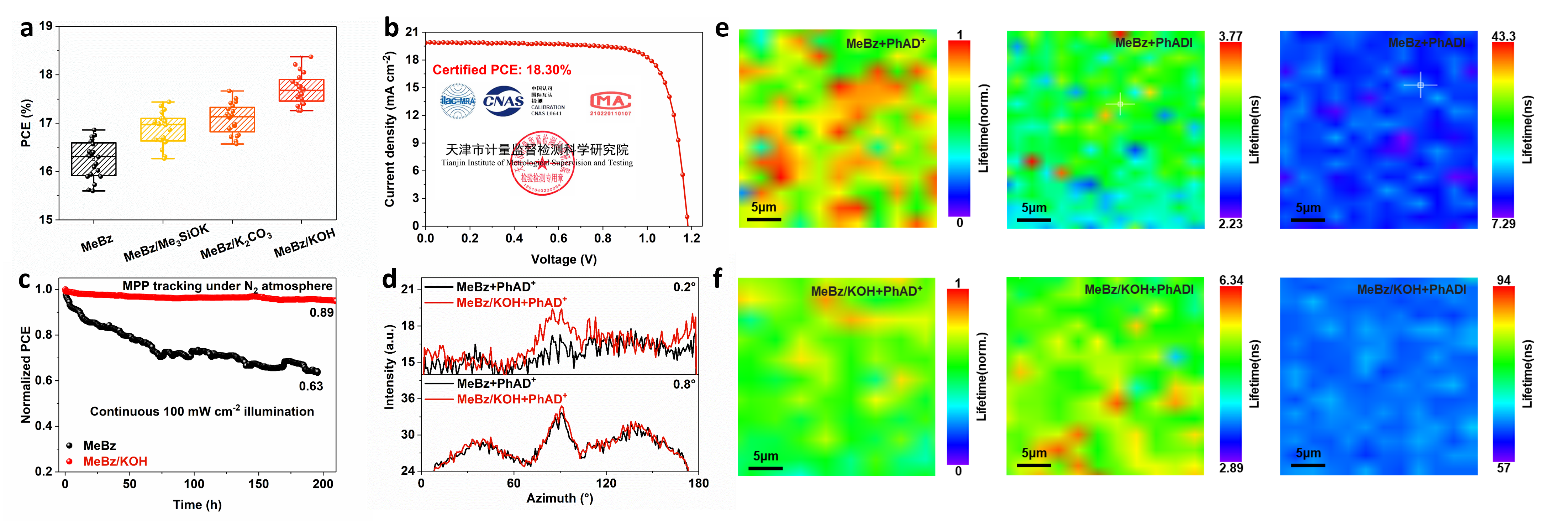

尤其是,通过定制氢氧化钾(KOH)碱性环境与苯甲酸甲酯(MeBz)反溶剂的耦合体系进行PQD薄膜润洗,有效缓解了制备的光吸收层内PQD团聚现象,并使光吸收层从表面至体相的晶体学取向高度均一。最终,0.036 cm²的太阳能电池实现18.3%的认证效率(为已发表量子点太阳能电池最高认证效率)。构筑的碱性环境与多种薄膜处理方式以及PQD组分良好兼容,展现了出色的普适性,为推动量子点太阳能电池实用化奠定基础。

图3 构筑碱性反溶剂水解环境对PQD光伏器件性能与光吸收层光电特性的影响

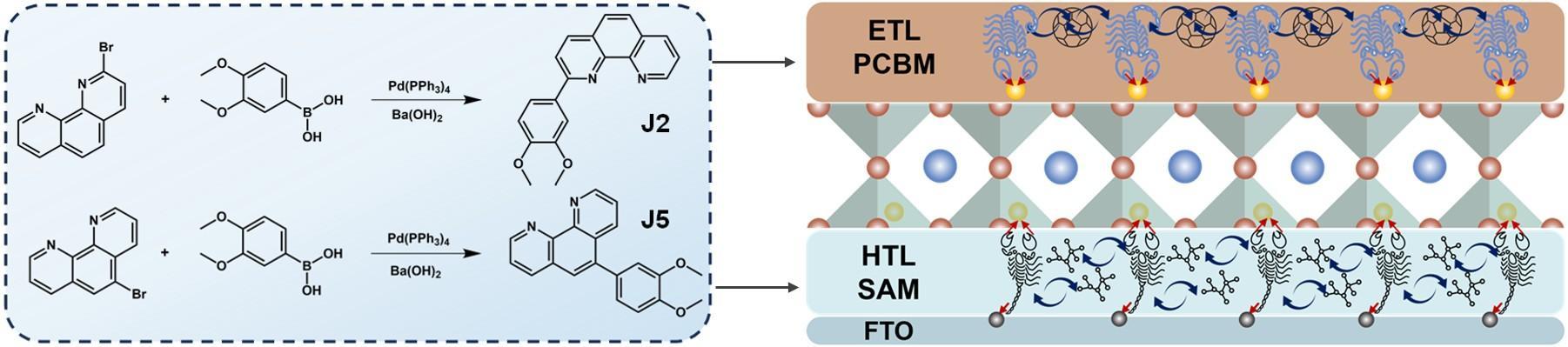

2025年10月,针对钙钛矿太阳电池异质结界面稳定性这一关键难题,团队定制设计菲罗啉基的两种同分异构分子,分别应用于电池中上、下异质结界面的缺陷钝化与键合锚定,增强界面机械粘合性能,有效提升电池的运行稳定性和对高温等严苛环境的耐受能力。研究成果发表于国际权威期刊《Matter》——该期刊是Cell Press旗下首个聚焦材料学的旗舰刊,亦是《Cell》的姊妹刊,彰显了学校在能源材料领域的科研突破。我校博士生瞿树杰为论文第一作者,青年教师黄浩为共同通讯作者。

图4 钙钛矿太阳电池异质结界面稳定性增强

李美成教授团队聚焦太阳能和储能的新能源前沿领域,坚持“原创理论突破—创新技术应用”研究模式,构建了以钙钛矿/量子点光伏电池、锂/钠储能电池、光储一体化器件和智慧能源系统为核心的特色研究体系。团队首创钙钛矿同质结太阳电池,连续创造并保持空气环境中制备钙钛矿太阳电池的效率世界纪录;突破量子点太阳能电池认证效率纪录;开拓光储一体化创新领域和原创提出适用未来智慧能源系统的“绿能”计量单位,为我国新能源领域的高质量发展做出了自主创新的贡献。近年来,团队在Nature Energy(2篇)、Joule(2篇)、Matter(1篇)、Nature Communications(3篇)等国际顶级期刊发表系列高水平学术成果。

初审:贾东霖

复审:黄浩

审核:李美成

责任编辑:陈昀睿