电力工程系组织青年教师赴甘肃、宁夏开展暑期社会实践活动

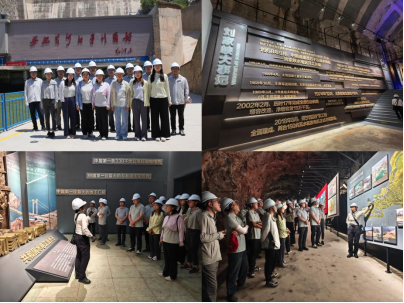

本网保定讯:7月20日至7月26日,电力工程系组织青年教师赴甘肃、宁夏开展为期七天的社会实践活动,实践团队先后走进刘家峡水电站、兰州八路军办事处纪念馆、宁夏闽宁镇史馆等地开展社会实践活动。

在甘肃省永靖县,实践团抵达新中国首座百万千瓦级水电站——刘家峡水电站,共同探寻新中国能源工业的“红色基因”。登上147米高的拦河大坝,教师们俯瞰电站全貌,瞻仰建设者用“风镐、铁锹、独轮车”创造的工程奇迹。进入博物馆内,教师们驻足于巨型开关组前,通过老照片、老设备等珍贵史料,重温了那段自力更生的创业史诗。实践团队成员还深入地下厂房,近距离观察国产首台30万千瓦水轮发电机组,了解电站通过数字化改造实现“无人值班、少人值守”的转型历程。大家纷纷表示,刘家峡水电站不仅是一项水利工程,更是新中国自立更生的精神丰碑。

在兰州市酒泉路,实践团队走进八路军兰州办事处纪念馆,重温抗战烽火中“红色枢纽”的故事。这座被周恩来誉为“革命的接待站,战斗的指挥所”的红色地标,曾承担营救西路军将士、转运苏联援华物资、输送进步青年等重要使命,作为革命摇篮的“八办”见证了中国共产党在抗战时期的艰苦奋斗。教师们仔细观看一张张历史图片、一件件珍贵文物,在《热血陇原主题展》与《八路军驻甘办事处原状陈列展》中,深刻感受甘肃抗日救亡的峥嵘岁月。教师们一致认为,八路军兰州办事处不仅是革命历史的见证者,更是中国共产党人初心使命的生动教材。

最后,实践团队走进位于宁夏永宁县的闽宁镇史馆,探寻“干沙滩变金沙滩”的奇迹,解码东西部协作的“红色密码”。通过影像资料、老物件、沙盘模型以及菌草技术扶贫、帮扶车间就业、光伏产业落地等实际案例,教师们系统的了解“闽宁模式”从单向扶贫到产业协同、从经济援助到全面合作的升级历程,这里从风吹石头跑到“葡萄美酒夜光杯”,靠的就是闽宁协作的科技血液。闽宁模式不仅是脱贫攻坚的样本,更是共同富裕的生动实践,老师们表示要将这种先富带后富的协作精神融入课程思政,引导学生树立大格局、大担当。

此次实践活动,教师团队深入中国工业奇迹、革命旧址和脱贫攻坚典范,从刘家峡的“自主创新”到八路军办事处的“忠诚坚守”,再到闽宁镇的“协作共赢”,在追寻红色足迹中筑牢育人初心,将红色资源转化为育人资源,让教师们带着满满的实践成果回到讲台,将把红色记忆转化为育人力量,为培养新时代电力人才注入不竭精神动力。

初审:李晓宇

复审:崔帅

审核:屈朝霞

责任编辑:张丹