华北电力大学刘建国、谭爱东团队在Nature Communications发表质子交换膜水电解堆安全机制研究成果

近日,华北电力大学国家储能技术产教融合创新平台/新型储能技术北京实验室/能源电力创新研究院刘建国、谭爱东团队依托科技部“氢能技术”重点专项《光伏/风电等波动性电源电解制氢材料和过程基础》的支持,在国际顶级期刊Nature Communications在线发表了题为“Catastrophic localized deflagration formation mechanisms and safety precautions in proton exchange membrane water electrolyzer”的重要研究论文。

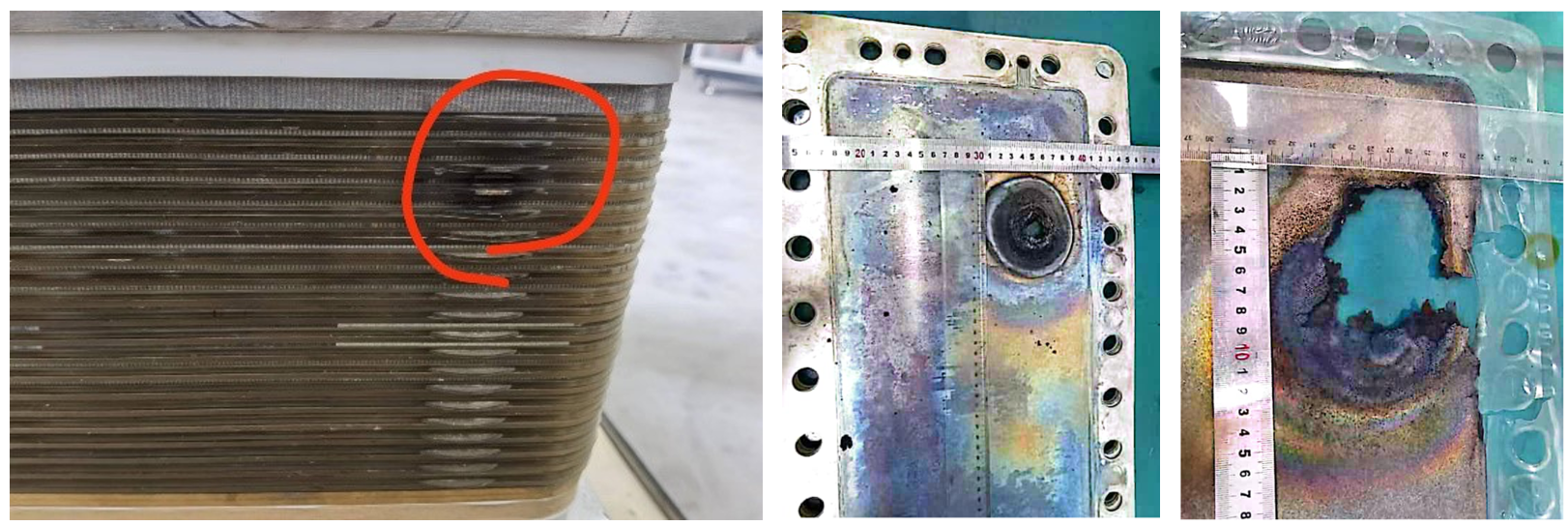

图1 100 kW PEM电解堆爆燃事故后的关键部件损毁状况

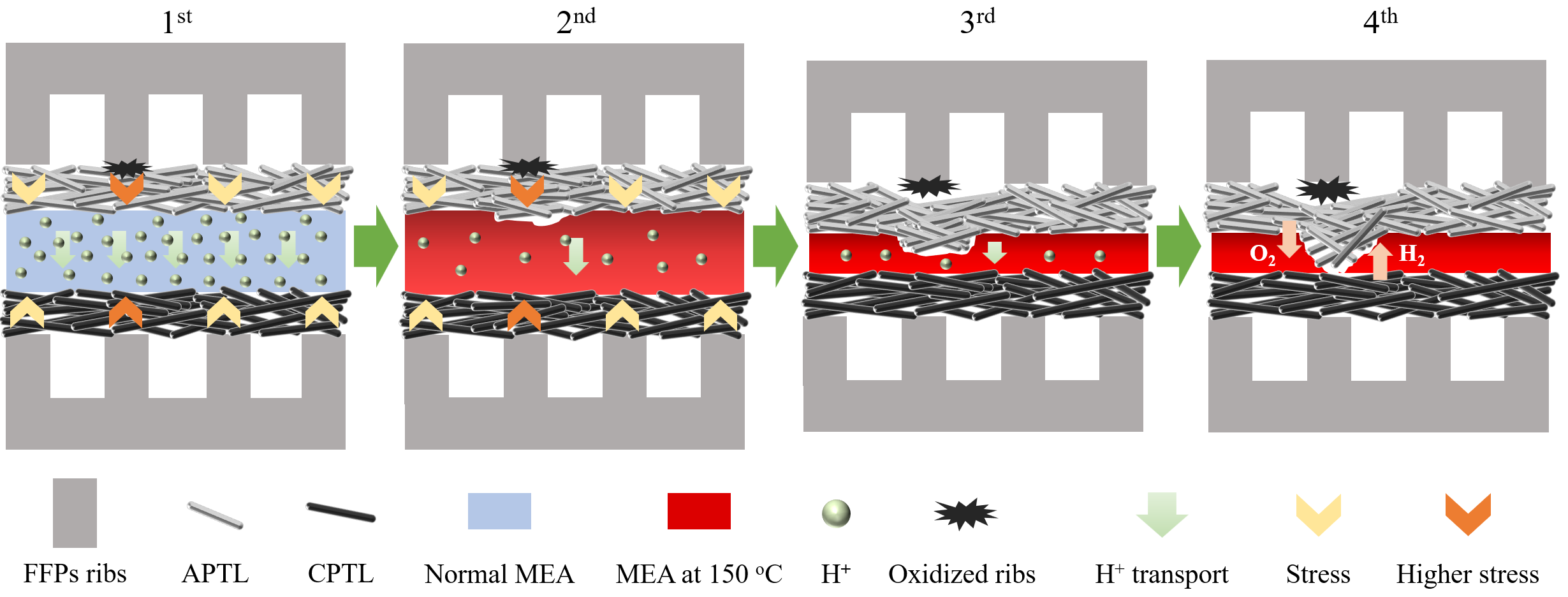

本项研究聚焦于质子交换膜(PEM)水电解堆的氢安全问题,首次系统揭示了工业级PEM电解堆中局部爆燃的形成机制。研究团队通过对100 kW和2 kW PEM水电解堆的实际安全事故进行深入分析,发现流道阻塞导致的水饥饿现象是引发爆燃事故的根本原因。团队采用电解单池重现事故过程,利用高速摄像技术成功捕获了膜电极组件(MEA)爆燃的实时过程。研究发现,水饥饿使膜电导率降低100倍,产生大量焦耳热使MEA温度超过150°C,导致质子交换膜软化并在热机械应力作用下穿孔,随后氢气-氧气混合引发爆燃。物理化学分析和模拟计算进一步验证了这一机制。

图2 PEM电解堆内爆燃事故的多阶段演化机制示意图

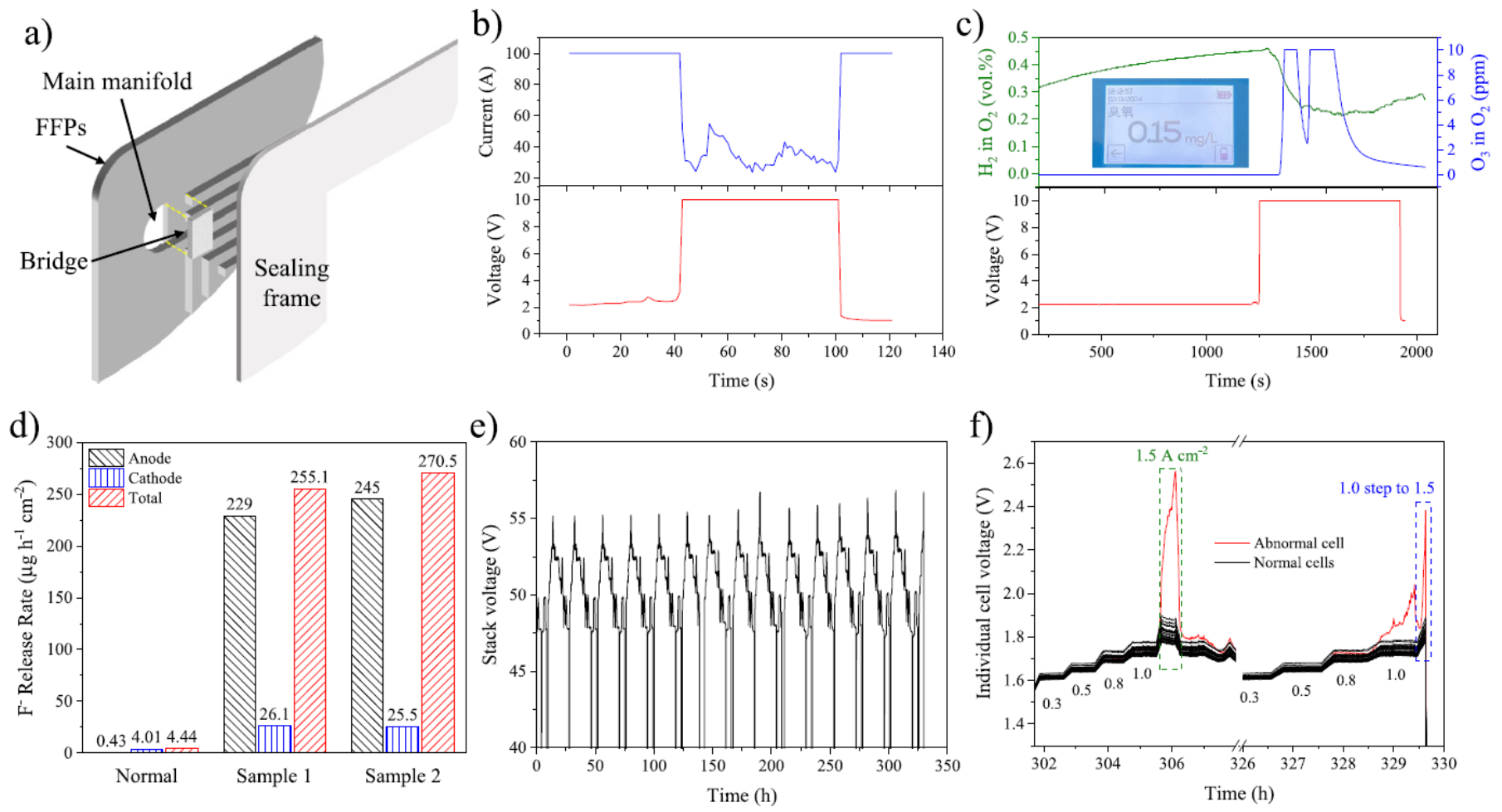

值得关注的是,该研究建立了完整的安全预防体系。在组件优化方面,提出了双极板搭桥通道设计、多孔传输层表面平整化改进以及PEM复合增强等措施。在监测策略方面,确立了单节电压监测(CVM)为最有效方法,并创新性地提出O3浓度和F-离子浓度作为替代预警指标。研究在5 kW差压电解堆中成功验证了安全监测策略的有效性,为PEM水电解技术的工业化应用提供了重要安全保障。

图3 PEM电解堆安全预防体系

总之,本研究揭示了PEM水电解与燃料电池在异常工况下安全风险的本质差异:当PEM导电性降低或反应物供应不足时,燃料电池单节电压会降至0 V或发生反极,由于电压较低且持续消耗氢气,安全风险相对可控;然而,PEM水电解在遭遇水饥饿等异常条件时,电源系统仍会强制维持设定电流,这将导致单节电压异常升高,极易触发爆炸事故。该研究系统阐明了PEM水电解堆中氢安全风险的科学机理,为工业级氢能设备的安全设计与运行提供了理论指导和实践方案。

刘建国教授研究团队聚焦氢能科学与工程前沿领域,构建了以PEM电解制氢、碱性电解制氢和燃料电池为核心的特色研究体系。团队面向国家重大战略需求,围绕氢能“制取-存储-利用”全链条关键技术,重点突破新型电催化剂设计合成、高性能膜电极组件开发、电堆系统集成优化、波动工况响应机制及寿命提升等核心科学问题。在人工智能辅助材料设计、系统优化运行控制、关键材料器件制备工艺等方面实现重要突破,显著提升了电解制氢系统的效率与稳定性。近年来,团队依托国家储能技术产教融合创新平台,在国际顶级期刊Nature Communications、Angew、Chemical Engineering Science等发表系列高水平学术成果。

初审:谭爱东

复审:刘建国

审核:徐超

责任编辑:陈昀睿