【河青新闻网】七日筑梦,文脉薪传:听松书院里的文化浸润与成长之歌

当七月的风掠过易县听松书院的檐角,当最后一片扇面画作被小心收起,当孩子们的笑声仍在回廊间回荡 ——2025 年 7 月 18 日至 24 日,华北电力大学 “听松文韵・筑梦乡野” 实践队用七日时光,在这片乡野校园里编织了一幅关于文化、成长与热爱的画卷。这场为期一周的支教之旅,以多元课程为笔,以真挚情感为墨,在孩子们心中播下文化的种子,也书写了一段 “以艺为媒,以心传心” 的温暖篇章。

课程为桥:在多元体验中触摸文化温度

七日间,课堂从未局限于书本。从 “奇妙节奏游” 里的拍手跺脚开始,孩子们在二拍子的稳健与三拍子的轻盈中,听懂了音乐里藏着的生活韵律 —— 老师用 “闹钟滴答”“火车哐当” 作喻,让古典乐的严谨、流行乐的动感与民族音乐的切分,都化作了可感的身体记忆。而在 “探秘民族服饰之美” 的课堂上,汉服的交领右衽、苗族银饰的叮当、壮锦的斑斓图案,不再是博物馆里的陈列,纺织的经纬与刺绣的针脚,都成了讲述先民智慧的 “活注脚”。

动手实践则让创意生根。扇子绘画课上,素白扇面在孩子们笔下绽放出西瓜的清甜、花朵的灵动;手工折纸课上,彩纸翻飞成玫瑰与百合,孩子们说 “要把花香送给妈妈”;“小小探险家” 们分组绘制校园地图,用图例与色彩丈量着对校园的热爱。每一项创作,都是童真与文化的碰撞,正如刘雪老师所言:“这是让孩子们在指尖触摸文化的温度。”

文脉为脉:在古今对话中播撒传承种子

传统文化的传承,是这场支教最动人的底色。诗词闯关赛上,“月亮” 牵出 “明月松间照” 的清辉,“爱国” 唤出岳飞的赤诚,黑板上的分数是智慧积累的印记,更是文化基因的悄然传递。“光影魔法,角色奇遇” 动画电影探秘课上,张梓涵老师带孩子们走进动画世界,从米老鼠到哪吒,从角色模仿到原创故事编写,让孩子们在动漫角色的灵动中感受艺术创作的魅力,理解角色设计与剧情的深层关联,在光影流转间触摸艺术与文化的交融。

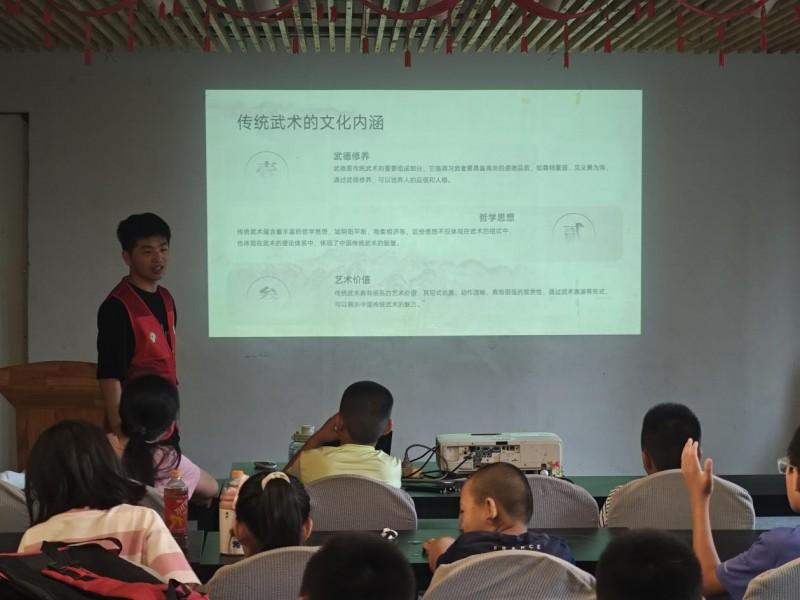

武术课上,王佳佳老师从商周 “武舞” 讲到明清流派,一句 “止戈为武” 让孩子们明白,武术不只是拳脚,更是 “以和为贵” 的哲学。八段锦的一招一式里,孩子们伸展肢体,感受 “两手托天理三焦” 的古老养生智慧,气息流转间,是传统与当下的温柔相拥。

成长为歌:在七日相伴中书写温暖篇章

7 月 24 日的结营仪式,是这场旅程的温柔句点。队长许蓦严回顾七日点滴时,眼中的动容道出了所有队员的心声 —— 从初来乍到的陌生,到临别时的依依不舍,孩子们的成长是最珍贵的礼物。老师台上的寄语里,有对 “继续遨游知识海洋” 的期待,有 “保持科学探索精神” 的叮咛;孩子们的分享里,有 “学会一首古诗” 的喜悦,有 “舍不得老师” 的哽咽。

积分拍卖会上,玩具手枪与起泡胶被热切竞拍,未拍到的孩子收到了甜甜的棒棒糖,笑声里满是满足;孩子们把亲手画的扇面、折的纸花送给老师,稚嫩的字迹写着 “老师,寒假见”。大合影里,九位老师与孩子们的笑脸定格在阳光下,口号 “听松文韵・筑梦乡野,寒假见” 的余音,是约定,更是希望。

正如实践队所期,这七日不是终点,而是起点。那些在节奏中听懂的韵律,在画笔中绽放的创意,在诗词中触摸的文脉,早已化作种子,落在孩子们心田。当风再次掠过听松书院的檐角,我们知道,总有一些东西在生长 —— 是文化的根,是梦想的芽,是跨越山海的爱与期待,在乡野间,在时光里,悄然绽放。